При выборе сетевого оборудования многие смотрят только на цену и количество портов, забывая о скорости. В итоге коммутатор становится «горлышком бутылки» для всей сети.

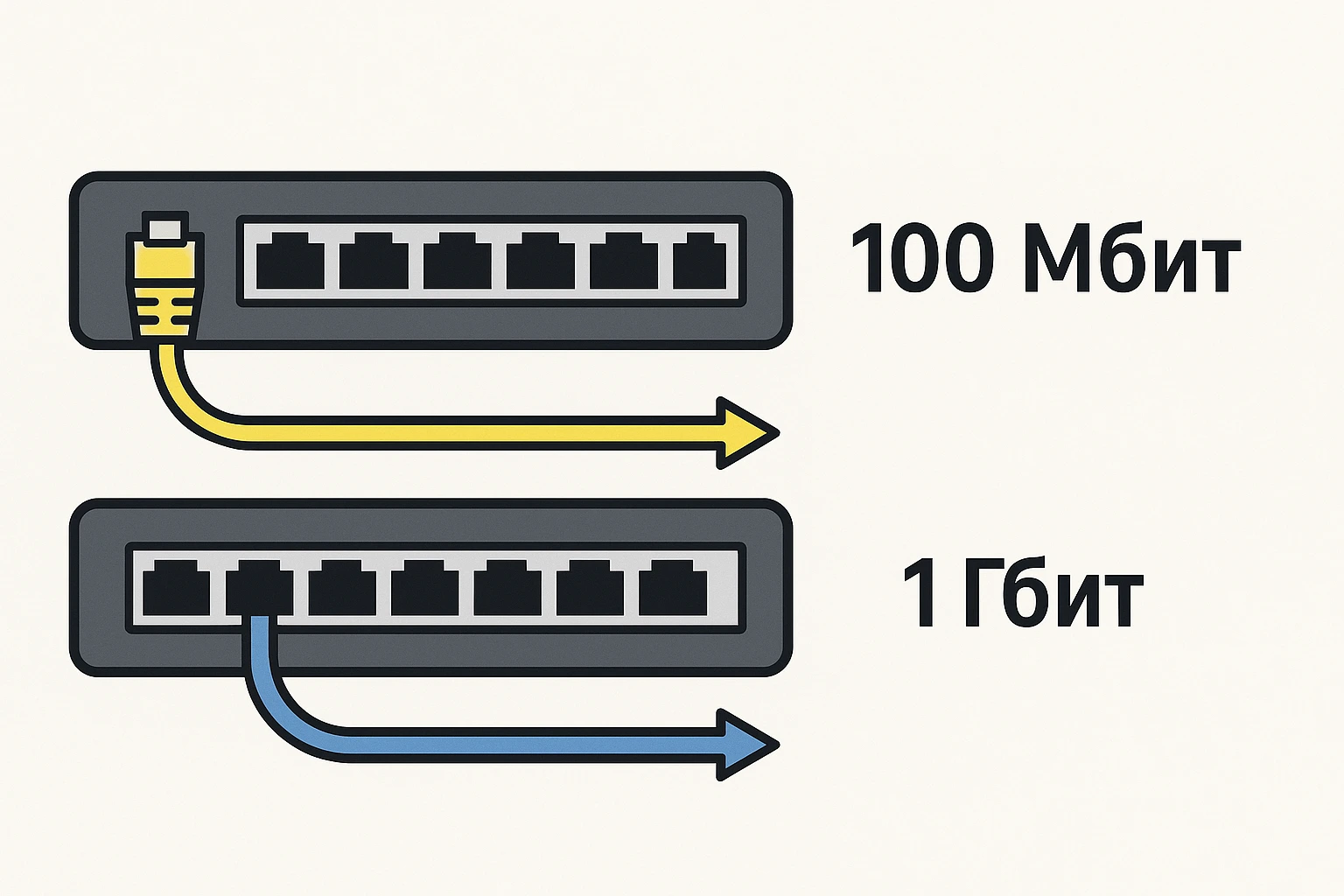

Прежде чем купить сетевой коммутатор, важно понимать, чем реально отличается модель со скоростью 100 Мбит/с от гигабитного устройства и в каких сценариях каждый из них уместен.

Что вообще означает скорость порта?

Цифры 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с — это максимальная скорость передачи данных по одному LAN-порту при идеальных условиях. На практике значение зависит от качества кабеля, настроек, нагрузки и архитектуры самой сети.

Важно учитывать

скорость порта — это не только про «быстрее/медленнее», но и про то, как коммутатор ведёт себя под нагрузкой: сколько трафика он способен прокачать одновременно и где начнутся потери и задержки.

Технические отличия Fast Ethernet и Gigabit Ethernet

Fast Ethernet (100 Мбит/с) и Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) используют схожую логику работы, но требования к «железу» у них заметно разные.

- Пропускная способность коммутирующей матрицы. Гигабитные модели рассчитаны на существенно больший объём трафика и обычно имеют коммутирующую способность, кратную суммарной скорости всех портов. У старых или бюджетных 100-мегабитных устройств «запас по спине» часто меньше, что проявляется при одновременной нагрузке с нескольких портов.

- Буферы и обработка пакетов. В гигабитных свитчах, как правило, больше объём буфера и выше производительность чипсета. Это позволяет уменьшить потери пакетов и джиттер при активности множества устройств.

- Uplink-порты. Если доступные порты 1000 Мбит/с, а магистраль до ядра сети или роутера остаётся 100 Мбит/с, именно uplink создаёт узкое место. Поэтому в современных инсталляциях всё чаще ставят хотя бы гигабитный uplink или SFP-порты.

- Качество и категория кабеля. Для стабильной работы гигабита по меди требуется не только сам гигабитный порт, но и корректно проложенный кабель нужной категории. Здесь важно заранее подобрать LAN кабель подходящего класса и длины.

Отдельно стоит помнить

гигабитная сеть гораздо чувствительнее к кривому монтажу: пережатым витым парам, скруткам, «экономии» на коннекторах и нарушению радиусов изгиба.

Когда достаточно коммутатора на 100 Мбит/с

Несмотря на кажущуюся «архаичность», Fast Ethernet ещё не умер и в ряде сценариев остаётся вполне рациональным выбором.

- Небольшие офисы с базовыми задачами. Если сотрудники в основном работают в веб-приложениях, облачных сервисах и почте, а обмен крупными файлами минимален, коммутатор 100 Мбит/с не станет ограничением.

- Кассовые зоны и терминалы. POS-терминалы, онлайн-кассы, банковские терминалы создают очень небольшой трафик, поэтому для них излишне тянуть гигабит до каждого устройства.

- Системы учёта и простые контроллеры. Контроллеры ОВиК, датчики, устройства автоматики и прочие low-traffic ноды спокойно работают в «сотке».

- Небольшие системы видеонаблюдения. Пара-тройка камер с невысоким битрейтом и разрешением тоже не потребуют гигабитной магистрали до каждого порта.

Во всех этих случаях

более дорогой гигабитный коммутатор может просто не окупиться — сеть не создаёт настолько высокую нагрузку, чтобы раскрыть его потенциал.

Когда гигабитный коммутатор обязателен

Но как только в сети появляются тяжёлые сервисы, 100 Мбит/с очень быстро превращаются в ограничение, причём зачастую незаметное на первый взгляд.

- Работа с большими файлами. Проекты дизайнеров, инженеров, видеооператоров, монтаж крупных архивов и резервные копии серьёзно грузят сеть. Передача десятков гигабайт по «сотке» превращается в мучение.

- IP-видеонаблюдение с десятками камер. Современные камеры в Full HD и выше, с высоким битрейтом и аналитикой, легко «съедают» пропускную способность. Магистраль на 100 Мбит/с не выдерживает одновременный поток.

- Мощные Wi-Fi точки доступа. Точки доступа Wi-Fi стандарта 5/6 способны отдавать сотни мегабит в радиоинтерфейсе. Подключать их к коммутатору на 100 Мбит/с — значит намеренно душить скорость клиентов.

- Комбинация множества сервисов. Когда по одной сети ходят и файлы, и видео, и VoIP, и управление, нужен запас по пропускной способности. Здесь гигабит — минимальный базовый стандарт.

Фактически

если вы проектируете сеть «с прицелом на несколько лет вперёд», гигабитный коммутатор — более дальновидный вариант, даже если сейчас нагрузка кажется умеренной.

Типичные ошибки выбора скорости

Распространённая ошибка — поставить гигабит «на рабочих местах», но оставить старые 100-мегабитные линк-порты на маршрутизаторе или магистральных коммутаторах. Вся сеть на бумаге выглядит гигабитной, но фактически утыкается в один узкий участок.

- Гигабит на портах, «сотка» в uplink. Внешне всё работает, но при пиковой нагрузке пользователи жалуются на подвисания и тормоза.

- Экономия на кабеле. Часто ставят гигабитные коммутаторы, но тянут старый или дешёвый кабель, не соблюдая технологию обжима. В итоге порт то поднимается на 1000 Мбит/с, то падает до 100 Мбит/с, появляются ошибки и ретрансляции.

- Непонимание профиля нагрузки. Без замеров и анализа трафика сложно угадать реальную потребность. Для файлового сервера, работающего с большим количеством клиентов, гигабит — минимум, а иногда требуется уже 10G в ядре.

Как подходить к выбору на практике

Рациональная стратегия — комбинировать уровни скорости. Например, доступный уровень (рабочие места, принтеры, простые контроллеры) может быть частично на 100 Мбит/с, тогда как магистраль, серверы, точки доступа и системы видеонаблюдения подключаются к гигабитным портам.

При этом важно смотреть не только на «скорость порта в паспорте», но и на архитектуру всей сети, качество кабельной системы и аккуратный монтаж локальной сети. Только в связке этих факторов скорость, указанная на коммутаторе, превращается в реальную производительность, а не в красивую цифру на коробке.

Грамотный подбор типа коммутатора по скорости, продуманная топология и качественная СКС позволяют избежать бутылочных горлышек, сохранить запас по развитию и не столкнуться с ситуацией, когда сеть нужно полностью переделывать уже через год после запуска.